地域のハブへと進化するミュージアム、コミュニティアーカイブの役割を担う

蝦名未来

日時/2025年2月2日(日)13:00~17:00

場所/北海道大学学術交流会館 小講堂

プログラム

パネリスト/山口 一樹(夕張市教育委員会 学芸員・社会教育主事)

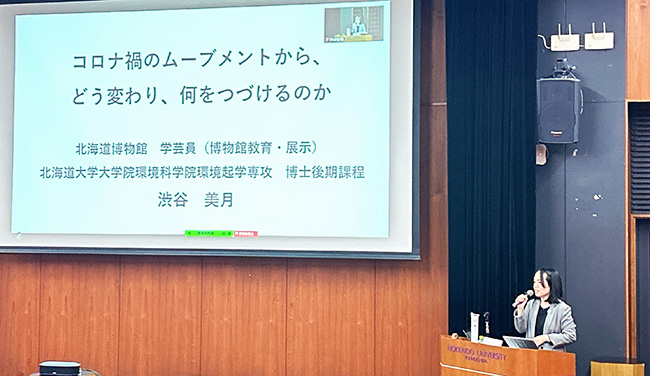

渋谷 美月(北海道博物館 学芸員、北海道大学大学院環境科学院環境起学専攻 博士後期課程)

神田 いずみ(岩見沢郷土科学館 学芸員)

角川 咲江(東近江市文化スポーツ部博物館構想推進課 参事、西堀栄三郎記念探検の殿堂 館長)

司会・コーディネーター/

佐々木 亨(北海道大学文学研究院 特任教授)

今村 信隆(北海道大学文学研究院 准教授)

佐々木

いくつか論点を整理しましたので、それに沿って登壇者、コーディネーターの今村先生も交えながら進めていきます。

ではまず最初の論点です。

これは神田さんと角川さんのお話の中でも出てきましたが、「市の通史」や「市の歴史を扱う窓口の役割」について、特に市の合併後にどうあるべきか、神田さんと角川さんにそれぞれの立場から現状の課題を含めてお聞きしたいと思います。山口さんもきっと感じるところがあると思いますので、続けてお話いただけたらと思います。

神田

私が所属している郷土科学館では、図書館や市史資料室とも連携しながら、市の歴史に関する問い合わせ対応を行っています。

実際には、歴史関係の問い合わせは3つの部署それぞれに来るのですが、できるだけどこに聞いても同じ質の回答ができるように意識しています。

質問を受けたときは、事前に「他の部署と情報共有してもいいですか?」と確認した上で、連携して回答を作成するようにしています。

佐々木

なるほど。たとえば、栗沢地域の人が岩見沢市で栗沢のことを尋ねても、対応できるような形ということですね。

神田

はい、そうです。同じ市民として、それぞれの旧町村のことも等しく対応できるようにしています。

佐々木

以前神田さんが話してくれた、浦幌町立博物館の持田さんの言葉を紹介していただけますか?

神田

はい。浦幌町の学芸員の持田さんが「博物館の価値は来館者数だけではなく、レファレンス対応の質と数でも評価すべき」とおっしゃっていて、私もとても共感しました。

来た人に確かな情報を提供できる、信頼の場としての博物館。そこを大切にしたいと思っています。

佐々木

ありがとうございます。次に角川さん、東近江市の状況はいかがでしょうか。

角川

はい。私どもの館のような小規模館では、それぞれがテーマ特化型であるため、市全体の歴史を網羅するような広がりはありません。

でも、合併して20年経っても、住民の郷土意識は旧市町単位に留まっていることが多いんです。

それを超えて“東近江市”としての郷土愛を育てるには、全体を繋ぐような通史的視点が必要だと思っています。

佐々木

市の博物館構想の中で、そういった通史的な視点は取り入れられているのでしょうか?

角川

実は、新しい「森の文化博物館構想」では、通史についてはあまり扱われていません。

そこでは今まで扱ってなかった山や森の文化にフォーカスする内容で、既存館との連携で既存館との連携で市全体を表現する方針ではありますが、ハード面や人材の課題も多く、現状では厳しい部分も感じています。

佐々木

ありがとうございます。では、山口さんはどうお考えでしょうか。

山口

夕張でも過去に立派な通史が何度か作られました。でも今の状況では、そうしたものを作ることは難しいという感覚もあります。

ただ、未来の人たちが「その時代に何があったのか」「どういう変化があったのか」を知るための記録は、残していきたいと思っています。

必ずしも通史という形式にこだわる必要はないと思っていて、今は「感覚」に近い形で人々の声を残していく方が大事ではないかと。

たとえば、地域の人たちによる座談会などを通じて、それぞれの人生や視点を記録するような方法ですね。

佐々木

ありがとうございます。今のお話を受けて今村先生はどうでしょうか。

今村

2点あります。

1つ目は、「合併はいつ終わるのか?」という問いについて。合併は「日付」では終わりません。「我々」や「私たち」という主語が自然に育まれて初めて、本当の意味で合併が完了する。ミュージアムは、そうした主語を育てる場になりうると思います。

2つ目は、「なくなった地域は、歴史の中にしか存在できない」ということ。

行政区としては消えてしまっても、歴史や記憶の中で地域を残すことが、ミュージアムにできる重要な役割ではないでしょうか。

佐々木

ありがとうございます。ではこの話について会場の方からご発言、ご質問、いかがですか。

会場参加者(セキモト)

セキモトと申します。

私は「通史を一つにまとめる」という発想に、少し違和感を覚えました。なぜなら、何かを「一つにする」時には、必ず“権力”が介在してしまうからです。

むしろ、それぞれの地域が誇りや矜持を持てるような「複数の通史」が共存してこそ、多様性のある地域像が描けるのではないかと思います。

たとえば兵庫県も、もともと五国が集まってできた県で、地域性が非常に強い。そうした中で、それぞれが自分のアイデンティティを持ちつつ、対話していく形こそ大事なのではと感じました。

佐々木

ありがとうございます。角川さん、いかがですか。

角川

探検の殿堂がある旧湖東町というのは、合併前は9000人ほどの小さな町で、八日市市や愛東町と合併しました。

ただ、地理的に川を挟んで本庁から隔てられていて、いまだに「川向こうの人たち」と言われたりするんです。合併して20年経つのに、地域住民の中には「本当に合併してよかったんだろうか」と疑問を感じている方も少なくありません。

セキモトさんがおっしゃった「一つにまとめることへの違和感」、私もその通りだと思います。通史を一元的にまとめようとすると、どうしても“中心”の論理が強くなって、周縁の声が抑え込まれてしまう可能性がある。

だからこそ、私たちは、"一つにする"というよりも、「多様な歴史をどう束ねて共有するか」を大事にしたいと考えています。

特に、中心部である旧八日市市の人たちに、他の地域のことも知ってもらいたいという思いがあります。湖東町にも、地域の誇りとなるような歴史や人材、文化がたくさんある。そうした価値を“市全体の財産”として共有できるように、博物館が媒介できたらいいなと思っています。

今村

権力によって一体になるのではなく、対話によって束になるような感じではないでしょうか。

佐々木

なるほど。いいキーワードをいただきました。

研究室の博士課程の魏さんという学生がそのようなテーマで博士論文を書いているので意見を聞いてみたいと思います。

魏

山口さんの発表を拝見して、とても共感する部分がありました。来館者が展示をどのように受け止めているのか、その反応をしっかり聞くことが大事だという視点は、私も非常に賛成です。

そのうえで伺いたいのですが、来館者の声を実際にどのように博物館の活動へ還元しているのでしょうか?

たとえば常設展示に反映させる形で、そうした取り組みが夕張の博物館で行われているのか。

また、他の館ではどうか、他の地域の博物館では来館者の反応をどう活用しているのか、お聞きしてみたいです。

山口

ありがとうございます。来館者の声を取り入れることについてですが、プレゼン資料にも少しだけ書きましたが、私は「問いかけなければ聞こえないもの」しか記載しないようにしていました。

来館者の意見を反映するということは、場合によっては過度なニーズへの迎合にもなり得ます。また、問いかけ方次第で、同じような答えしか返ってこないということもあるんです。

つまり、こちらの問いかけの姿勢や範囲が狭ければ、返ってくる声も限定的で、「あ、やっぱりこれでいいんだ」と誤認する危険性があります。

なので、私は「聞こえたからどうするか」は別の話だと思っていて、むしろ「多視点で検証していくこと」が大事だと感じています。

来館者の声が複数集まると、それが多様な視点として浮かび上がってくる。その中で、今聞こえていない声は何なのか、見落としているものは何なのかを問い直していく作業が必要です。

ただ現実的には、夕張ではまだそこまでできていません。組織としても過渡期で、運営体制も変わりつつある段階なので、これからの課題だと思っています。

また、さきほどの話に関連して、少し「自治」について触れさせてください。私は地方公務員という立場でもあるので、どうしても「自治」という言葉が気になります。

自治には大きく分けて2つ、「住民自治」と「団体自治」があると思います。

団体自治というのは、地方公共団体としての自治、つまり“市”や“町”という枠組みの中での統治構造の話です。一方、住民自治というのは、住民一人ひとりが地域のことを自分たちで決めていくというあり方です。

今の合併の流れというのは、明らかに団体自治の集約が進んでいます。効率化や統合が求められる中で、行政の仕組みは中央に寄っていく。でも、住民自治は本来、もっとローカルで、地域ごとに多様であっていいはずです。

もしこの2つの自治に乖離が生じているとしたら、そのギャップをどうやって埋めていくか。

それを考える場としても、ミュージアムや地域の文化施設が果たせる役割は大きいと思います。

佐々木

次の論点です。これは特に角川さんの探検の殿堂や、近江商人博物館に共通する点だと思うのですが、ミュージアムが「社会をこう変える」という目的ではなく、「ある人物や集団の精神」を伝えることをミッションにしている点が、とても面白いと思いました。

まず角川さんに伺ってから、他の館の方にも、どんなふうに感じられたのかお聞きしてみたいと思います。

角川

探検の殿堂では、西堀栄三郎の精神を伝えることを大きなミッションにしています。また、近江商人博物館には、代々続く老舗企業の「家訓」が資料として残されており、それを通じて普遍的な価値観や経営哲学を伝えることができます。

この家訓には、「こういう行為は失敗につながる」といった教訓が含まれていて、世代を越えて継承されているんです。これが企業研修などにも使われており、今では海外からの来館者も増えています。

佐々木

つまりハゲタカのような「個人だけが成功すればよい」という考え方とは対照的に、社会や相手との信頼関係を重視するあり方ですよね。

また、西堀さんの精神も、まずは自分が相手のために動き、その信頼から物事を動かすという点で、近江商人の“三方よし”とも通じる。そして、探検の殿堂では、西堀語録を教育プログラムにも活用しているんですね。

角川

はい。面白いのは、西堀語録をカルタにして13か国語に翻訳し、学会などで紹介して回っている西堀の弟子たちがいるということです。まさに“精神の普及”活動ですね。

神田

とても興味深いです。純粋な質問ですが、西堀さんという方は、東近江ではどのような存在として受け止められているのでしょう?そして、この精神を伝える取り組みは、いつ頃から始まったのでしょうか?

角川

西堀さん自身は京都生まれで、旧湖東町出身ではありません。ただ、ご両親や祖父母がこの地域の出身で、商人として成功した近江商人の家系です。

昭和44年に南極探検から帰国し、旧湖東町の中学校で講演を行った際、「諸君らに不可能ということはない」と話し、それが非常に強く生徒たちに響いたそうです。

この講演を聞いていた町長が「地域の未来をつくるには、人を育てることが大事だ」と確信し、探検の殿堂の構想が生まれました。

佐々木

すごい話ですね。では他の方々にも、こうした“精神”をミュージアムのミッションにすることについて、どう感じたか聞いてみたいと思います。

山口

東近江の事例は、とても羨ましいと思いました。挑戦が歴史として確立され、もはや議論の対象にならないほどに“落ち着いた歴史”になっている印象があります。

一方、夕張では石炭産業をめぐる歴史がまだ「固まっていない」んです。

そのため、ある精神を掲げたミュージアムにしようとすれば、必ず異論が出てくる。そういう土地柄であることを感じます。

渋谷

私も山口さんと似た感想を持ちました。近江商人の精神は、ある意味で普遍性があり、それゆえにミッションとして掲げやすい。

でも、他の地域ではその“普遍的なメッセージ”を見出すこと自体が難しいのではと感じました。

今村

お二人の話を聞いていて、ミュージアムが「インフォメーション」ではなく「フィロソフィー」を伝える場になることの可能性を強く感じました。

三方よしの「世間よし」という部分にも注目したいですね。社会ではなく“世間”を意識するところに、近江商人の精神が深く現れているのではないでしょうか。

現代では、“世間”の存在が痩せてきています。そんな時代に、親父の一言のような戒めや覚悟を語る場として、ミュージアムの役割があるのではと感じます。

佐々木

次に伺いたいのは「おうちミュージアム」についてです。あれはいったい何だったのか。終わったわけではないけれど、渋谷さんにとって、あれはどういう企画だったのかを、改めて伺ってみたいと思います。

特に館内での手続きがどうだったのかも気になります。北海道博物館は道内の中核的ミュージアムと言われていますが、私はその「中核的」とは何かを正直よく理解できていませんでした。

ただ、あの事業は、道内を超えて機能した点で、非常に中核的な試みだったのではないかと思うんです。

また、渋谷さんは、おうちミュージアム以外にも、ミュージアムのリソースと社会課題を掛け合わせて、何かやってみたいと考えているのではないかと私は思っています。そのあたりも含めて伺えたらと思います。

渋谷

はい。北海道博物館が手続きを重視する館だというイメージもあるかもしれませんが、実は必ずしもそうではないです。

当時、おうちミュージアムのアイデアは、私が上司に提案した当日にウェブで公開しました。その日に運営会議があり、上司から管理職へ共有されて、すぐに「やろう」と決まりました。

ただ、しっかりした書類を回したわけではなかったので、学芸員の中では「何をやっているのか分からない」という反応もあったと思います。

出勤制限などもあり、企画は上司と私の間だけで進行していた感覚が強かったですね。

佐々木

それはすごいスピード感ですね。上司によって判断や動き方が違うということもありそうですか?

渋谷

そうですね。でも一概に「誰が早くて誰が遅い」とは言えないです。あくまで当時のタイミングと状況の中で決まったという感じです。

佐々木

北海道博物館でやる意義についての議論はありましたか?たとえば、「この企画はうちでやるべきなのか?」といった問いなど。

渋谷

その点についての議論は特になかったですね。ただ、後から聞いた話では、「これまで中核的な活動と言えるものがなかったけれど、ようやくそういう取り組みができた」と感じた職員もいたようです。

佐々木

渋谷さんは収蔵品を専門的に研究するタイプの学芸員ではないですよね。それでも、こういう新しい企画を考えられた背景には、どういう考えがあったのでしょう?

渋谷

私はもともとデザイン、特にソーシャルデザインに関心がありました。なので、社会的な困りごとにどうアプローチするかという視点が常にあります。

おうちミュージアムの時も、最初に「誰のために」「どんな目的で」ではなく、まず「今、社会で何が困りごとになっているのか」を洗い出しました。そのうえで、博物館やミュージアム業界全体のリソースと照らし合わせ、「これとこれを掛け合わせたら何が生まれるか」という発想で組み立てました。

佐々木

なるほど。今、他にも「博物館のリソース × 社会課題」でやりたいことってありますか?

渋谷

あります。今は自分自身が子育て中なので、子育てに関する課題に意識が向いています。

たとえば、子ども同士のつながりや、地域の中での居場所が少なくなっていると感じています。そうした中で、「子育て広場」のような自由に集える場所を、博物館の中に作れたらいいなと思っています。

北海道博物館には「発見広場」という、アイヌの着物を着たり動物の毛皮に触れたりできる体験型のスペースがあります。

そこをもっと開放的に、多世代が集まれる場所にしていけたらいいなと。

佐々木

それは面白いですね。プラットフォームという考え方にも通じます。

佐々木秀彦さんが以前「ミュージアムは今後、サービスプロバイダーではなく、プラットフォームビルダーになるべき」と言っていました。市民の多様な参加や参画を支える土台を提供する存在として、ということです。どう思いますか?

渋谷

その話を聞いたときは、まだ理解が7割くらいだったのですが…たぶん、サービスを提供するという一方向的な関係ではなく、いろんな人が自発的に乗れる“場”を用意するという考え方ですよね。それは確かに大事だと思います。

今村

プラットフォームの良いところは、「同じフィロソフィーを共有していなくても、そこに参加できる」という点ですね。

おうちミュージアムのような場があって、そこに「やりたい人が自然に集まってくる」。内容に矛盾があっても、それでも成立するのがプラットフォームの面白さだと思います。

佐々木

なるほど、プラットフォームとしての「対話」もその一種かもしれませんね。

さて、会場の方から何かコメントはありますか?

会場参加者(タガワ)

函館から来たタガワです。今の「プラットフォーム」という話を聞いていて、美術館の「巡回展」に通じる部分があると感じました。

たとえば、展示という“形式”を共有しつつ、内容は地域ごとにカスタマイズする。その形は、博物館でも応用できるのではないでしょうか。

今村

とても面白い視点ですね。ミュージアムは元来、遠隔教育の場でもありますから、見られないものを「そこに行けば見られる」という意味では、巡回展という考え方もプラットフォーム的だと思います。

佐々木

ただ、今のマスコミ主導の巡回展では、主催者がプラットフォームビルダーであり、受け入れ側のミュージアムはサービス提供者になっている印象もありますね。

道博がそのプラットフォームの役割を果たせると面白いですね。

佐々木

では最後の論点に移ります。山口さんが今日のレジュメで提示してくださった、「関わる動機に寛容でいる」「願いと祈り」「続くために立ち止まる」などの言葉がとても印象深いものでした。

このメッセージに対して、他の登壇者の方々がどのように感じたか、またそれぞれの館での経験や思いとどのように重なったかを、伺っていきたいと思います。

まずは神田さんから。

神田

はい。私が特に共感したのは、「撒いた種がいつか芽吹く日が来る」という言葉です。

うちの館でも、かつて活動していた「友の会」が解散してしまったり、事業や施設が無くなってしまったりという経験がありました。

それはとても残念なことですが、当時の活動の記録や思い出は、しっかりと残っています。

私はそれこそが“種”だと思うんです。たとえ今は眠っていても、それがいつか何かのきっかけで再び芽吹くかもしれない。

そのためには、「こういう種がありますよ」と、周囲に知らせておくことも大切ですね。記録や資料を整え、いつでも取り出せる状態にしておく、それが博物館の役割の1つだと感じました。

角川

私は、「情熱に人は動かされる」という点に注目しました。山口さん自身が、撒いた種をどんなふうに育てたいのか、どこを目指しているのか、それが周囲に伝わるような言葉や形で示されることで、賛同や協力が生まれるのだと思います。

東近江でも、かつて3年間、佐々木先生にご指導いただいた中で「新しいミッション」が見えた経験があります。あれも種を育てるプロセスだったと感じます。

「嘆かず、撒く」という言葉も心に残りました。続けるには、時に立ち止まりながらも、思いを途切れさせないことが大切なんですよね。

渋谷

私は「関わる動機は何でもいい、そこに寛容でいること」という言葉に共鳴しました。

ミュージアムに関わる理由は人それぞれでよくて、そういう多様な関わり方を受け入れることが、持続性に繋がると思います。

たとえば、おうちミュージアムも「これを使ってこうしてほしい」という決まりを一切作らず、参加する館も、利用する人も自由でした。

実際、ミュージアムで子育て広場をやることに対して、「それって博物館の仕事?」という疑問もあるかもしれませんが、私は「ミュージアムに関わらなくていい人なんていない」と思っています。

関わることで得られるものが、誰にとってもあるはずですから。

佐々木

山口さん、皆さんのお話を受けていかがですか?少し重たい問いかもしれませんが。

山口

そうですね。実は、私があのレジュメを書いたときに思い描いていたのは、「すべてのミュージアムがなくなり、学芸員もいなくなった合理的でスモールな町」です。

そのような未来を見据えざるを得ない状況で、今どう歩いていくかを考えた時、「願う」というよりも「祈る」という感覚の方がしっくりくるんです。

私は日々、町の人々と関わり、何かが始まる瞬間をたくさん見ています。けれど、その先に続くかどうかは、自分ではどうにもできないことも多い。

夕張の人口は、今後おそらく2,000人を切るかもしれません。自分が定年を迎える頃に、学芸員が配置されているかも分からない。

でも、それでも歩いていく。そのために、あの3つの言葉を書きました。

佐々木

ありがとうございます。とても重みのある言葉でした。最後に、若山牧水の短歌について、解説をお願いできますか?

山口

はい。この歌は、

とろとろと ひとり燃えつつ ゐろりなる

榾のほのほの あわれなるかも

というものです。

「とろとろと」は、火が小さくなっていく様子。

「ほた」は、焚き火にくべる小さな薪のことです。

つまり、大きな火ではなく、囲炉裏のように人を温める小さな炎を見て、「その火の美しさ」を詠んだ歌なんです。

1926年、牧水は炭鉱も見学しており、巨大なエネルギーとしての石炭と、家庭の小さな火を対比させながら、後者にこそ哀れ深い美しさを感じていたのではないかと思います。

私もこの短歌に、静かで力強い“祈り”のようなものを感じたので紹介させていただきました。

今村

山口さんのお話、そして紹介してくださった若山牧水の短歌、それらを通じて、ミュージアムのあり方を静かに、けれど深く問い直されるような感覚を抱きました。

私なりに受け止めたことを一言で言うならば、もはや「ミュージアムだから続けなければならない」という時代ではなくなってきている、ということです。

しかし、それでもさまざまな思いや現場の葛藤が交差する中で、最終的に「だからミュージアム」という場所に立ち戻ってくる、 そんな感覚を、今日の議論から強く受け取りました。

登壇された4人の先生方のお話を通じて、「だから自分は今、ミュージアムにいるんだ」とあらためて実感することができた気がします。

ここで、最後に一つだけ、私からも個人的なことをお伝えさせてください。

もうご存じの方も多いと思いますが、佐々木亨先生がこの3月をもってご退職されます。

もちろん、これで何かから“足を洗う”わけでは全くなく、これからもミュージアムと関わっていかれると思います。

けれど、私にとってはこの7年間、一緒にやらせていただいた時間が本当にかけがえのないものでした。

こんなに素晴らしい先生と、同じ現場で、同じ空気の中で考え、悩み、動いてこれたことを、私は心から誇りに思っています。

今日も、始まる前から少し泣きそうでした。

進行役として、時間を気にしながらも、心のどこかで「終わってほしくない」と思いながら聞いていました。

佐々木先生、本当にありがとうございました。

そして、お疲れさまでした。

佐々木

こういう挨拶は、正直言うと一番苦手で、ずっと避けてきたんです。

でも、いつまでも逃げてばかりもいられませんね。

私が北海道大学に来たのは2000年でした。それからいくつもの大きな節目がありました。

1つは、北大に来て、ずっと夢だった学芸員課程の授業を担当できたこと。

2つ目は、2019年に「博物館学研究室」が設置されたことです。

哲学、日本史、言語学など、そうそうたる研究室が並ぶ文学部の中で、博物館学が“20の研究室のうちの1つ”として国立大学に誕生したというのは、本当にすごいことだと思います。

もちろん、これは私一人の力で作ったわけではありません。

当時の世間の動きや、大学改革の流れの中で“ポコッ”と生まれてきたものだと思っています。

でも、たとえそうであっても、この看板は私にとって大切なものでした。私はわずか6年間しかこの研究室に在籍していませんでしたが、「この看板は守りたい」と思っていました。

こんなことを言うと、今残っている方々にプレッシャーをかけてしまうかもしれませんが、看板はただ維持することが目的ではない。時代とともに、替えていくことも大切だと思っています。そんなふうに受け継がれていけばいいなと思っています。

そして、私が一番うれしかったのは、今村先生や卓先生、森岡さん、石田さん、そして今日いらしている大内さんたちと、まったく新しいミュージアムの勉強会や実践の場を持てたことでした。

文化庁から大きな助成もいただきながら、充実した活動ができた。そのことが、何よりも楽しかったし、自分の博物館観を大きく広げてくれた時間だったと思っています。

そして、今日この場がその一区切りとなることに、どこかで「うまく収まったな」と感じています。

ちょっと最後はご挨拶っぽくなってしまいましたが、この後は、仲間たちと合同会社を立ち上げて、ミュージアムの評価やサポートの仕事を受託できるような体制を整えていきたいと思っています。

引き続き、ミュージアム業界の中で、できるかぎり関わり続けていくつもりですので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

本当に、ありがとうございました。

今村

7年間このプラス・ミュージアム・プログラムを一緒に歩んできた佐々木先生、そして登壇者の皆さま、本当にありがとうございました。

文字起こし・編集:

森沙耶・岩瀬峰代(株式会社サイバコ)