居心地の良い場をつくり、人々とともに無理しないまちの未来をみつける

山口一樹

大澤氏はミュージアムグッズの面白さと魅力を伝えるとともに、ミュージアムグッズを通じてミュージアムと人々をつなぐ「ミュージアムグッズ愛好家」として活動している。

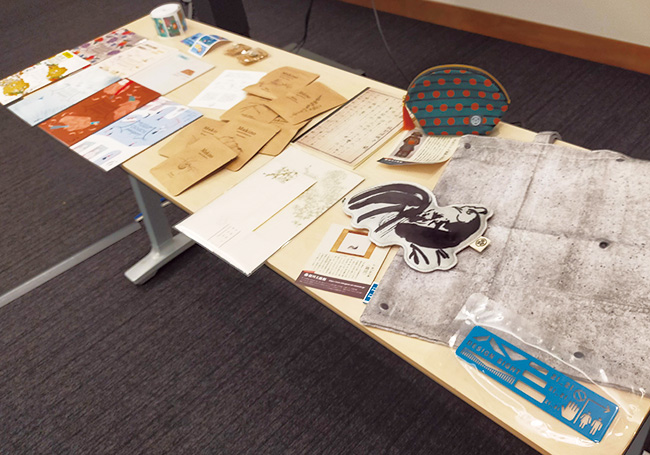

大学時代はデザインを専攻していた大澤氏は、学芸員実習を通じて、博物館学に触れ、ミュージアム業界でのキャリアを模索し始めたという。修士論文ではミュージアムグッズをテーマに執筆した。修士課程を修了した後、会社員として働くものの、ミュージアムグッズに対する情熱を断ち切れず、ミュージアムグッズを仕事にするための道を切り開く決意を固めた。その中で、博物館の学芸員やミュージアムグッズを制作する企業に就く道もあったが、より広い視野を持ち、業界全体を見渡せるように、2017年から「ミュージアムグッズ愛好家」として活動を始めた。最初に取り組んだ活動はミュージアムグッズの専門誌を立ち上げたことであった。その第1号では札幌市内のミュージアムの協力を得て、ミュージアムグッズの紹介する特集を自費で出版した。その後、北海道外のミュージアムにも展開を広げて、現在、大澤氏が手がけるミュージアムグッズの専門誌は5号まで発行されている。さらに、これらの実績をもとに、出版社に企画を持ち掛け、ミュージアムグッズをテーマにした商業出版も実現した。この経験から、大澤氏は「待っているだけじゃだめだと思って、待ちの姿勢じゃなくて自分からどんどん行かなきゃというのはこの愛好家の活動として大事だな」という自身の姿勢を語った。

大澤氏は、ミュージアムグッズが博物館と地域の結びつきを担う一翼になることの可能性について、地域の伝統工芸、地域産業とミュージアムが連携して商品を開発した事例を話してくださった。

例えば、八尾市立しおんじやま古墳学習館では、歯ブラシをミュージアムグッズとして展開している。来館者の中にはなぜ歯ブラシなのか、という疑問をもつ人もいるが、実は八尾市は、日本一の歯ブラシの生産地であり、全国の生産量の40%を占めている。歯ブラシは地域を代表する産業の一つなのだ。来館者がミュージアムグッズを通して地域の産業の歴史を知ることができるという点について、大澤氏は「ミュージアムグッズは、地域を映す鏡としての役割が今後ますます重要になる」と述べていた。

また、群馬県立歴史博物館が地域の事業者との連携によって開発した埴輪クッキーの事例も紹介された。このグッズは、開封すると表面が砂糖で覆われており、付属のブラシで掃くと埴輪の形のクッキーが現れる。さらに、埴輪クッキーは実際の博物館の収蔵品と同じ箇所が欠けており、チョコペンを使って修復することができる。実際に埴輪の発掘・修復を楽しむことができるということで話題になったそうだ。このグッズの開発では、ミュージアムが埴輪に関する専門的なアドバイスをしながら、事業者との密接な話し合いで実現できた。この事例から、ミュージアムグッズはミュージアムが地域に開かれる重要な糸口になると話した。

最後に、大澤氏は、ミュージアムが持っている資料とコンテンツに興味を持つクリエイターが最近増えてきていることを話し、ミュージアムと多様な主体との関係を築いていくために、自身のような「心のある外の人間」が増えることで、ミュージアムをより知ってもらえることを期待している。

(執筆:卓彦伶)

取材日:2023年3月3日