居心地の良い場をつくり、人々とともに無理しないまちの未来をみつける

山口一樹

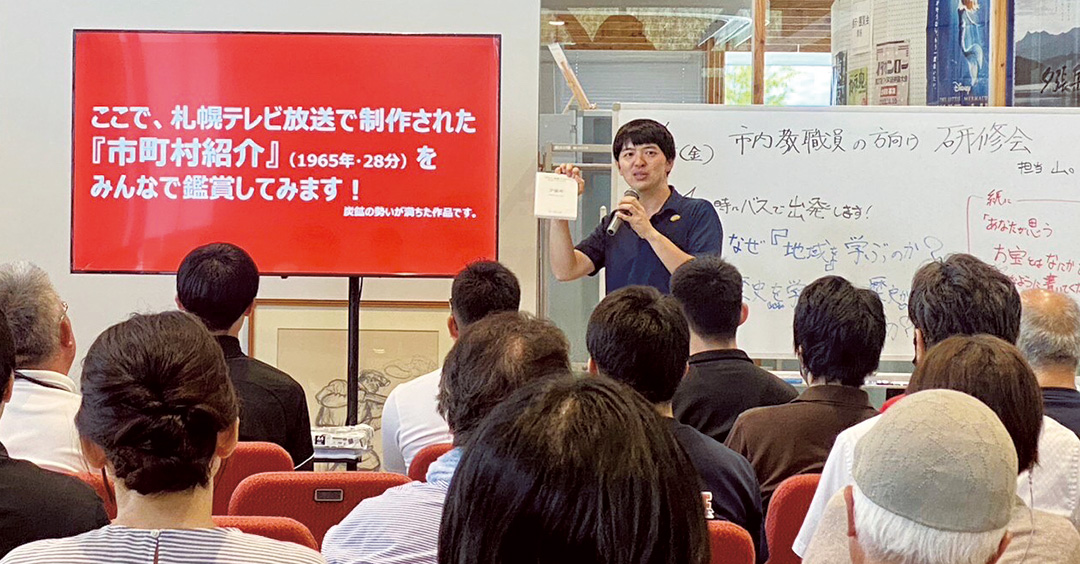

夕張市はかつて炭鉱都市として栄え、採掘場を中心に各地域で集落が形成されていたが、炭鉱産業の衰退後、残った住民が中心に集まり、コミュニティを再構築するコンパクトシティ化の試みが行われている。その中心に位置する拠点複合施設「りすた」は、夕張市の文化・行政機能を集約し、市民の交流や学び合いの場として位置づけられ、2020年にオープンした。今回のインタビューでは、「りすた」で勤務する山口一樹学芸員にお話を伺った。地域の住民が積極的に学び続けられるようにサポートする事業を実施し、旧美術館の収蔵品を活用した展示の企画・運営や、寄贈物の受け入れなどの活動を手がけている。同時に、地域の炭鉱労働に携わった方々から話を聞き、オーラルヒストリーとして残す動画制作プロジェクトも進めている。

夕張市は人口減少、少子高齢化、財政難などの課題を抱えている。特に人口約7000人のうち3500人が高齢者という現状のなか、山口氏は高齢者に対して、「やっぱり納得する人生を自分なりに意味付けられるというのはすごく大事」という思いを語った。地域の資料や旧美術館の収蔵作品を活用して、地域の人びとが、作品を通して自分の人生を振り返りながら、無理せずに前向きに生きがいを持って過ごせるきっかけとなる事業を展開している。

夕張市の旧美術館は2012年2月に積雪で倒壊し、その後市の財政難により再建されることなく、収蔵されていた資料は夕張市教育委員会に引き継がれた。美術館が閉館して以降、収蔵庫に眠っていた収蔵品に対して、元美術館長の上木和正氏と山口氏は「地域に元々あったものにちゃんと光を当てて、いま生きている人たちと共有したい」という思いから、美術館の収蔵作品を再び地域の人々の前で展示する企画を立ち上げ、2022年8月に「りすた」で旧夕張市美術館収蔵作品展を実現させた。展示では、炭鉱ズリ山の風景や坑内で働く人々の様子を描いた絵画が観られ、夕張市出身の高齢者からは懐かしい思い出がよみがえったとの声が上がり、若い世代からは夕張市にこんな歴史があったのかと驚く声も聞かれたという。

山口氏はアートや美術から生まれた効果は評価されにくいとしながらも、地域を構成する個人に目を向け、「地下水が地域を潤してくれるように、地域の中にいろんな人を育てていくということはあると思う」と語った。さらに、ミュージアムという場所で作品に触れて、対話することは、「いま住んでいる人にとって大きな学びになったり、大きな実感があったりするかもしれない。人々のこれまでの歩みを振り返られるきっかけになればいい」とし、ミュージアムとアートを通じて人々に立ち止まる余裕を与える可能性も口にした。

「りすた」に来館する人々、展覧会を訪れる人々、たまたまそこに居合わせた一人ひとりが、作品との出会いから生まれた「ひとり言」あるいは「心のつぶやき」を大切にできる場になることが何かしら個人に寄与している。こうすることで、地域の未来を考えるときに、自分たちの素直な気持ちを大切にできる状態でいられ、より良いものをみんなで話し合いをしながら合意形成をし、いいものを作っていくということを期待している。

山口氏は現在、「りすた」でタイムカプセルの企画を考えているとのこと。人口減少が進む中で、幅広い世代が一緒に参加し、タイムカプセルを埋めることが、現在いる住民たちが一緒に数十年後の夕張の姿を想像する貴重な機会になると期待を寄せている。

北海道全体の歴史や文化、生活文化などを取り上げたストーリーとして構成されているため、ミュージアムが横断的に他の地域をテーマに取り上げる際には、接着剤のような役割を果たすことができると話し、ミュージアムとの関わりに意欲を示した。

ミュージアムとの協働は、学芸員の多様なスキルを吸収するとともに、今後の北海道遺産を発信していくためのネットワーク作りにもつながる。そしてミュージアム側も北海道遺産を活用した横のつながりが展開されていくという相乗効果が期待されている。

(執筆:卓彦伶)

取材日:2023年1月30日