居心地の良い場をつくり、人々とともに無理しないまちの未来をみつける

山口一樹

おたる水族館は、約250種5000個体もの海の生き物が飼育されている。特にトドやアザラシ、セイウチなどの鰓脚類は、日本一の飼育頭数を誇っている。また、おたる水族館はニセコ積丹小樽海岸国定公園内に位置し、海に接した自然の地形の中にあり、「海獣公園」エリアでは、海を仕切っただけのプールでアザラシやトドが日本海と接しながら生活している。今回のインタビューでは水族館の営業に関わる業務全般の責任者である梅津真平氏がお話を聞かせてくださった。

おたる水族館について、梅津氏は、「ここでは、近くからポンプで海水を引き上げて使用しているので、動物たちは健康的な生活をしている。建物はものすごく古くて、立派じゃないんですけれども、水だけには恵まれている水族館なんです」と笑顔で語ってくれた。おたる水族館には、年間に約40万人が来館しているが、そのうち約7割が北海道内から、さらにそのうちの8割が札幌を中心とした道央圏からの来館者である。幼稚園から高校までの学校団体の利用も多く、特に小学校が全体の4割を占めているという。新型コロナウィルス感染症の流行前には、学校団体を対象にバックヤードツアーを実施し、飼育員がおたる水族館の裏側について説明していた。新型コロナウィルス感染症の期間中は、バックヤードツアーの代わりに、生き物の観察や謎解きゲームを行ったあと、飼育員が解説をするという教育プログラムに変更している。

アザラシの赤ちゃんがゴマ大福に似ているという飼育員のアイデアから、小樽の老舗和菓子屋に提案して実現したコラボ商品「ゴマフ大福」がある。最初は企画が受け入れられるかどうか不安だったが、何回か説明を行った結果、実現することができたとのこと。この「ゴマフ大福」は現在お店の人気商品になっているという。梅津氏が、「こちらから提案をさせていただかないと、なかなか向こうからいろんな提案が来るってことはほとんどないので、できれば地元の企業が盛り上がるような提案をこちらからさせていただいて、ひいてはおたる水族館の宣伝になればいいのかなというような認識でやっています」と語るように、地域の企業に対して積極的に提案していくことで、水族館の中に完結せずに地域にひろがっていく試みを続けている。

また、おたる水族館は旅行業登録もしており、おたる水族館だけではなく、小樽市内のさまざまな観光施設を巡るツアーを企画している。2022年には約400人がツアーに参加したという。具体的には、飼育員が水族館の見学やイルカのパフォーマンスを見せるほか、時期によってはトドやアザラシのトレーナーとの体験もできる。また、小樽の歴史文化に関する内容として、水族館のそばにある小樽市鰊御殿を案内したり、小樽市総合博物館の学芸員から展示解説を受けたり、小樽運河クルーズの乗船や天狗山への訪問など、多様なパターンで小樽市内のツアーを企画している。梅津氏は、ツアー参加者のアンケートから、飼育員から生き物の説明を受けることができることや、普段経験できないトレーナー体験、小樽市総合博物館の展示解説で小樽の歴史について学ぶことができたなどの回答を得て、手応えを感じている。

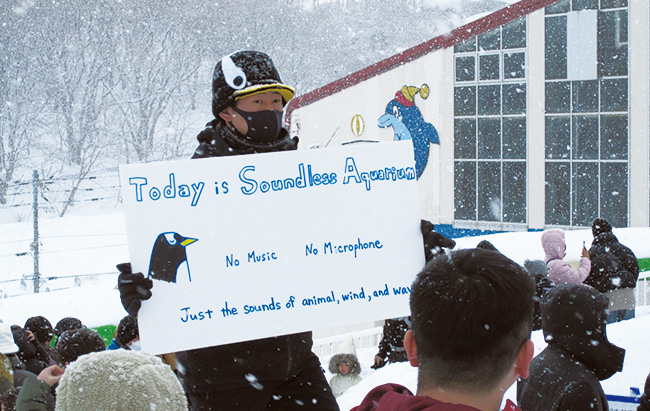

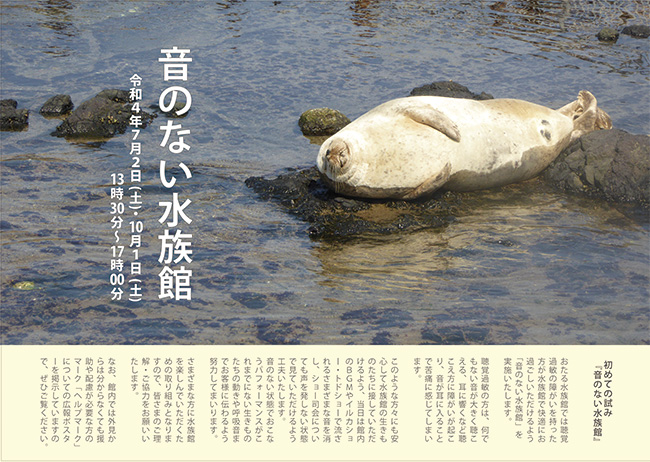

「音のない水族館」は聴覚過敏障害の子供を持つ母親から、子供に大好きな水族館でのイルカショーを体験させることができないかという相談メールから始まった取り組みである。

相談を受け水族館はすぐ館内で合意し、実現に向けて動き出したが、具体的にはどうすれば音のない環境を作り出せるか、職員が頭を悩ませたという。聴覚過敏の子供を持つ母親や関連するNPO法人からのフィードバックを受けながら進めていくことになり、館内のBGMを消すこと以外に、イルカショー、アザラシ、トドショーについては、音楽や司会、トレーナーの案内を省き、代わりにパネルやボードを使って進行を説明することにした。

また、「音のない水族館」の開催日に、ホームページやSNSでの事前告知や入館する前に館内に音がないことを伝えることで、来館者の了解を得た上で入場してもらった。その結果、苦情やクレームはなく、来館者のアンケートからは、「生き物の息遣いや動きが音楽や他の音で消されることなく感じられた」という肯定的な意見が寄せられた。

水族館内で聴覚過敏の子供だけを対象にした日を設けることについての議論もあったそうが、梅津氏は、聴覚過敏の子供が一般の来館者と一緒に水族館を楽しむことで、子供の自信につながるという結果も見られたため、あえて区別せずに一緒に水族館体験をすることが重要であると語った。

最後に、梅津氏は水族館も社会教育施設として多様なニーズに対応していくことで、誰もが楽しめる、包摂的な水族館を目指していくための活動を今後も続けていくと語った。

(執筆:卓彦伶)

取材日:2023年2月28日