居心地の良い場をつくり、人々とともに無理しないまちの未来をみつける

山口一樹

札幌市博物館活動センターは、2001年に札幌市博物館整備推進方針に基づいて設置された。いまだ実際の博物館ができる段階ではないものの、博物館のソフトの部分を先に進め、札幌市の自然史博物館として機能している。その後、2015年に作成された「(仮称)札幌博物館基本計画」では、博物館の使命を「札幌市民としての郷土への愛着と誇りを育む」、「創造性あふれる人材の育成」、「自然と人の観点からまちづくりに貢献」の3点と定め、これを達成するために市民と共に札幌の自然や人との関わりを探求することを目標としている。札幌市の自然史博物館の準備室として位置づけされている博物館活動センターの現状と今後への展望について、博物館担当係長の山田良輔氏と学芸員の山崎真実氏にお話を伺った。

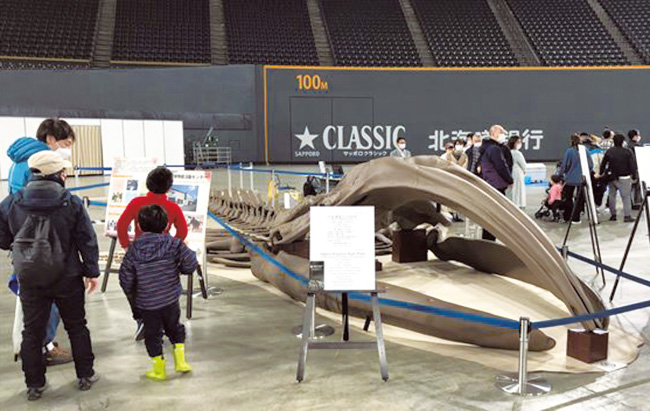

山田氏は、札幌市の財政状況と社会情勢を考慮しながら、まずは市民に札幌市博物館活動センターを知ってもらうことに注力しているという方針について語ってくださった。そのためには、札幌の自然や研究成果を市民に紹介することが必要になる。例えば新型コロナウィルスの影響から再開したさっぽろ雪まつりに合わせ、2023年2月4日~5日の2日間、札幌駅前通地下歩行空間北3条交差点広場でイベント「すべては、つながっている。Road to the Sapporo Museum」を開催し、札幌市南区小金湯で発見された全長14mのセミクジラ化石の完全復元骨格標本の初公開や、札幌の植物や昆虫の標本、サッポロカイギュウなど札幌の自然に関する展示、学芸員のトークイベント、ワークショップなどを行った。このように研究成果を広く市民に伝えることが、博物館活動センターの知名度向上に繋がると考えている。

現状として、博物館活動センターには植物専門と古生物専門の2名の学芸員しか在籍しておらず、博物館単体では外部への教育普及活動は限界がある。今後は外部との連携を強化し、学校や企業など幅広い分野の活動に乗って、学芸員がさまざまな場面で顔を出して発信する機会を増やしていくと山田氏が語った。

植物専門の学芸員・山崎氏は、博物館活動センターの市民向けの教育普及活動や展示の企画、来館者の対応など全体的な運営を担当している。夏場には札幌市内の風穴地という夏場でも冷たい風が出てくる地形に生息する植生植物の調査をしたり、札幌市内の絶滅危惧種の植物を調査したりという野外調査をしている。

博物館活動センターは組織的な体制がまだ整っておらず、学芸員とのつながりで、長年標本整理に協力してきたボランティアの市民の存在が博物館にとって貴重な存在であるという。山崎氏が担当する植物分野では、西岡公園事務所で企画された植物の調査員養成講座の講師を務めたことがきっかけとなり、そこで養成された調査員は普段は西岡公園を拠点に緑化協会の登録ボランティアとして活動しているが、博物館活動センターでも人手が足りないという状況を知り、10年以上にわたり毎年冬に博物館活動センターに標本の整理を手伝っている。

近隣の小学校では、子どもたちが先生に掛け合い、「博物館クラブ」が結成されたこともあったという。当時の活動では、博物館に集まったクラブのメンバーが指のレプリカを作ったり、学芸員の仕事を体験したりするなど、様々な活動が行われた。現在は残念ながら博物館クラブが自然消滅のような状態にあるとのことだが、山崎氏は、「活動センターが地域に溶け込み、リピーターになってくれる子どももいるので、博物館クラブの活動がなくても子どもたちはファンのような感覚で放課後に博物館に来てくれている」という地域における新たな手応えを見出した。実際、博物館では、学校で居場所がなく、共通の興味を持てる友達がいないと感じていた子どもが入り浸っていたケースもあったそうだが、その子は現在では大学生になっていて、理学系の学部に進んだとのことである。博物館活動センターは子供にとっても、居心地の良いサードプレイス的な存在になっていることが伺えた。

市民参加型で行った札幌市内のセミ分布調査は、札幌市内におけるセミの種類や分布、生息・発生状況を明らかにするために、2008年~2010年と2019年~2020年にかけて、市民に調査員になってもらい、自宅周辺や公園などでセミの抜け殻を集め、博物館に提供してもらった。特に、2回目の調査期間2019年~2020年の2年間で162人が調査員として登録し1306個のセミの抜け殻が集まった。1回目の調査が行われた2008年から2010年の調査員の数が増加し、収集された数も大幅に増えたことが確認されたという。山崎氏は、この2回の分布調査を通じてできた市民との緩やかなネットワークを有効に繋いでいきたいという期待を語った。

また、札幌市文化部全体の事業として、「学校DEカルチャー」という事業の中で、博物館は「デリバリーミュージアム」という活動を担当している。デリバリーミュージアムを希望する学校に学芸員が訪れ、応募した学年や学校が位置する地域の自然環境に合った話題をするなど、セミオーダーメイドの授業を提供している。山崎氏は、年間通じて博物館と学校と緊密な連携を通じたカリキュラムの構築を目指しているが、実現には様々な課題が伴っているという。「デリバリーミュージアム」では、当初の設定では年間2校までの応募を受け付ける予定だったが、現状では予定以上の応募があり、全ての学校の要望に応えるためにできる限り柔軟に対応しているが、学芸員2名だと限界がある。山崎氏は「博物館独自の事業として独立していけたらいいな」と今後に向けて展望を話した。

(執筆:卓彦伶)

取材日:2023年2月17日